| Шевченко С. А. Летопись вымирающих степных хуторков // Донской временник. URL: http://www.donvrem.dspl.ru/Files/article/m1/30/art.aspx?art_id=2071

Статья опубликована в авторской редакции и только в электронной версии "Донского временника"

ДОНСКОЙ ВРЕМЕННИК. Вып. 31-й

Зимовниковский район

С. А. Шевченко

Летопись вымирающих степных хуторков

В настоящее время в Северное сельское поселение Зимовниковского района Ростовской области входит восемь населённых пунктов: Власовский, Гашун (административный центр), Ивановский, Новобарабанщиков, Новорубашкин, Русско-Садовский, Старорубашкин и Ульяновский. Северное сельское поселение образовано в 2006 г. на базе реорганизации Северного (бывшего Гашунского 1-го) сельского совета [1]. За долгие годы его существования площадь территории и количество населённых пунктов многократно менялись. Некоторые хутора переходили в административное подчинение разных сельсоветов Дубовского и Зимовниковского районов. Упразднены хутора Алексеев (Алексеевский), Григорьевский, Крестьянский, Мазанов, Троицкий. На грани вымирания находятся х. Ивановский и х. Новобарабанщиков Зимовниковского района, в Дубовском районе номинально числится х. Крюков. Своё летосчисление хутор Крюков начал до 1812 г., х. Мазанов – в 1900-е гг., х. Троицкий – в 1915 г., х. Алексеев (Алексеевский) – в 1917 г., х. Ивановский и х. Новобарабанщиковский (Барабанщиковский) – в 1920-е гг., х. Григорьевский – в 1930-е гг. В 1926 г. выселок Алексеевский входил в состав Барабанщиковского сельсовета Дубовского района Сальского округа Северо-Кавказского края [2]. В нём проживало 105 жителей, из них 51 лицо мужского пола и 54 лица женского пола. 104 человека идентифицировались как великороссы, один житель назвал себя казаком и великороссом, что позволяла делать перепись того времени. На всех хуторян приходилось 19 личных подсобных хозяйств. Хутор Новобарабанщиковский прежде назывался Барабанщиковский и тоже относился к Барабанщиковскому сельсовету Дубовского района. Его населяли 127 жителей: 61 мужчина и 66 женщин, владевших 26 домохозяйствами. Все 127 человек записались великороссами, а шесть из них ещё и казаками. Хутор Троицкий в 1926 г. именовался как Троицкий I и входил в состав Власовского сельсовета Зимовниковского района Сальского округа Северо-Кавказского края. В нём учтено 187 человек, в том числе 97 лиц мужского пола и 90 лиц женского пола. Национальный состав х. Троицкий I составляли 165 украинцев и 22 калмыка. На всех жителей приходилось 25 домохозяйств. Хутор Ивановский, выселок Крестьянский и х. Крюков относились к Нижне-Жировскому сельскому совету Зимовниковского района Сальского округа Северо-Кавказского края. В х. Ивановский переписчики учли 24 личных домашних хозяйства, 55 мужчин, 75 женщин. Все 130 жителей были великороссами. Выселок Крестьянский располагался между х. Донецкий (Донецкий Хлебороб) и х. Старорубашкин на берегу балки Худжурта или Большая Мазанка. Его населяли 45 великороссов, в том числе 19 лиц мужского пола и 26 лиц женского пола. Им принадлежало 7 домохозяйств. В х. Крюков проживало 526 человек (245 мужчин и 281 женщина). Казаками назвались 272 человека, 495 человек – великороссами [3].

Для ликвидации последствий Гражданской войны советское правительство оказывало посильную помощь коллективным хозяйствам крестьян путём предоставления кредитов, семенной ссуды, инвентаря и т. п. Важнейшим мероприятием Сальского окружкома партии и окружного исполкома по улучшению землепользования в восточных хуторах Сальского округа в 1924-1927 гг. явилось проведение сплошного землеустройства и внедрение мероприятий так называемой уплотненческой агрономии. Оно было вызвано тем, что многие хутора являлись малочисленными, далеко отстоящими друг от друга. К тому же они располагались на неудобных, плохих землях. Мелкие раздроблённые хутора, их разобщённость мешали проводить прогрессивные агрономические мероприятия, которые должны были способствовать наиболее рациональному использованию имеющегося в распоряжении крестьян и государства тягла и машин. Эта причина мешала ликвидировать экстенсивность полеводства, она являлась тормозом в повышении культуры земледелия [4]. В ходе таких мероприятий семьи выселка Крестьянский разъехались в близлежащие хутора и населённый пункт прекратил своё существование.

С 1928 г. по 1937 г. в Советском Союзе проводилась массовая коллективизация – политика Советского правительства, направленная на создание в деревнях коллективных хозяйств (колхозов). Уже в 1927 г. жители х. Новорубашкин создали колхоз им. Будённого, жители х. Ивановский и х. Крюков объединились в колхоз им. Сталина. Крестьяне х. Троицкий и х. Ульяновский в 1929 г. создали колхоз им. Ворошилова. Хутор Алексеевский в 1930 г. стал составной частью колхоза «Маяк коммунизма». Жители х. Новобарабанщиков (Барабанщиковский) трудились в колхозах «Хлебороб», «Молот», «Серп и Молот», «Новое Время» и «Новый Труд». Итогом объединения хуторов Ильичёв и Мазанов стал колхоз «Сальский Коневод». В коллективных хозяйствах преобладал тяжёлый физический труд из-за нехватки техники и тягла. При обмолачивании снопов зерновых культур использовались каменные катки (гарманы).

Каменный каток х. Алексеевский [5]

Каменный жернов колхозной мельницы х. Алексеевский [5]

Первоначально колхозы не имели специализации. Обобществлению подлежали лошади, крупный и мелкий рогатый скот, кролики, птица, пчёлы. К 1935 г. большинство колхозов имело по две фермы - крупного рогатого скота (КРС) и овцеводческую. Правительство признало желательным, чтобы в каждом колхозе было по три фермы. Колхозы, имеющие такие три фермы, получали уменьшение норм поставки мяса государству на 10 %. В колхозах «Сальский Коневод» (х. Ильичёв, х. Мазанов), им. Будённого (х. Донецкий, х. Новорубашкин, х. Русско-Садовский, х. Старорубашкин) имели хорошие коневодческие фермы. С них отбирались лучшие лошади первой категории для нужд Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) [4].

Ещё в 1930 г. в помощь колхозам были созданы Дубовская машинно-тракторная станция (МТС) в Дубовском районе, Мокрогашунская и Верхнесеребряковская МТС в Зимовниковском районе, а также машинносенокосная станция (МСС), вскоре преобразованная в Зимовниковскую МТС [3]. Их деятельность помогла, в основном, решить зерновую проблему восточных районов Сальского округа Северо-Кавказского края. Яровые колосовые стали давать по 7 - 8,5 ц/га, озимая пшеница – 9 - 11 ц/га. Также из года в год успешно развивалось и животноводство, в первую очередь овцеводство. Валовые доходы колхозников от животноводства к 1935 г. уже составили одну треть, а к 1939-1940 гг. почти 42 % всего валового дохода хозяйств Зимовниковского района [4]. Но планомерное и поступательное развитие колхозного строительства в стране было нарушено нападением Германии на Советский Союз.

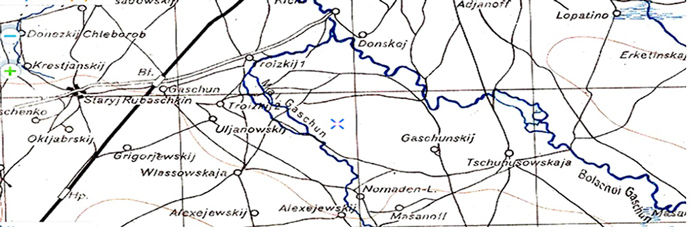

Из материалов справочника «Административно-территориальное деление Ростовской области. Часть II (1924-1937 гг.) видно, что Постановлением от 31 августа 1930 года в Зимовниковском районе был образован Гашунский сельский совет (при ж/д станции Гашун). На немецкой Топографической военной карте Кавказа, составленной в 1932-1940 гг. (фактически по состоянию на 1932 г.) были нанесены населённые пункты: Барабанщиков (ранее Барабанщиковский), Власовская, Ивановский, Ново-Рубашкин, Садовский (первое упоминание – ныне Русско-Садовский), Старо-Рубашкин, Троицкий I, Троицкий II и впервые упоминаемые Григорьевский и Ульяновский, а также железнодорожная станция Гашун. А на Топографической военной карте Генштаба РККА (по состоянию на 1936 г.) х. Григорьевский не значился, так как был исключён из учётных данных [6].

Фрагмент немецкой Топографической военной карты Кавказа, 1932 [7]

Когда началась Великая Отечественная война, Зимовниковский районный военный комиссариат (РВК) начал кампанию по мобилизации военнообязанных. Призыву подлежали годные к воинской службе мужчины 1905-1918 г. р. Затем, по мере взросления юношей, на фронт отправлялись молодые мужчины 1919-1926 г. р. Из х. Ивановский защищать Родину отправились Т. А. Абдрахманов, А. А. Абейдулин, Наумен Эминович Абузяров (пропал без вести в феврале 1943), Шарюгист Эминович Абузяров (пропал без вести в феврале 1943), Б. М. Бадаев, А. А. Бальбеков, А. Л. Бараев, Ахмеджан Мухамедович Баранов (пропал без вести в мае 1943), А. М. Баранов, И. Н. Дащенко, Максим Никитич Дащенко (пропал без вести в мае 1943), П. Н. Дащенко, А. К. Дубин, Д. Н. Зосимов, Н. Н. Зосимов, П. Г. Зосимов, Абесса Фейзледатович Ижбердеев (пропал без вести в апреле 1943), Сафат Насибович Мусалов (1919 г. р., пропал без вести в феврале 1943), Т. Н. Яваев и др. [8].

Зимовниковский РВК в х. Крюков мобилизовал Сергея Лиджиновича Абушинова, Тимофея Григорьевича Анищенко, Ивана Фёдоровича Белякова, Даниила Митрофановича Боровенкого, Василия Ивановича Боровенского, Нефёда Ивановича Брилёва, Алексея Ивановича Вышлова, Андрея Андреевича Воронцова, Феофана Фёдоровича Дорохова, Ивана Васильевича Егорова, Ивана Алексеевича Ковригина, Ильяса Тагировича Мусалова, Константина Матвеевича Нуждина, Алексея Петровича Савина, Стефана Леонтьевича Святохина, Маркея Антоновича Поляченко, Георгия Ивановича Предкова, Максима Григорьевича Чеснокова, Алексея Георгиевича Шалыгина и др. [9].

В х. Мазанов мобилизационные повестки Зимовниковского РВК получили: Василий Родионович Елынко, Алексей Максимович Коваленко, Пётр Петрович Мамаев, Алексей Семёнович Никипелов, Павел Иванович Ногин, Иван Алексеевич Соловьёв, Пётр Андреевич Филимонов, Стефан Митрофанович Чуприна и др. [10].

Исполнять свой гражданский долг из х. Новобарабанщиков отправились Василий Андреевич Бударин, Иван Алексеевич Жуков, Николай Егорович Жуков, Пётр Яковлевич Козодёров, Андрей Васильевич Марченко, Иван Иванович Марченко, Александр Фёдорович Поляков, Фёдор Павлович Рожков и др. [12].

Из х. Троицкий на фронт были призваны И. И. Гончаров, И. Н. Гончаров, Сергей Илларионович Гончаров (убит 28.01.1945), Иван Лазаревич Дашко (убит 14.01.1943), Д. Ф. Жабский, Фёдор Петрович Жабский (пропал без вести в феврале 1942), Ф. Ф. Жабский, Андрей Иванович Земляков (погиб 14.02.1943), Иван Михайлович Коробцов (пропал без вести в сентябре 1941), Роман Васильевич Крымский (пропал без вести в феврале 1944), Константин Кузьмич Мамаев (пропал без вести в мае 1943) и др. [11].

После окончания Великой Отечественной войны выжившие бойцы возвращались в родные места с огромным желанием побыстрее восстановить разрушенное и разграбленное оккупантами сельское хозяйство. В эту работу также активно включались подростки, женщины, старики, инвалиды войны и труда. Каждый из них стремился внести свой посильный вклад в создание фундамента будущего благополучия колхозов. Жители населённых пунктов испытывали трудности с питанием, одеждой. На них также давили непомерные государственные налоги. Эти поставки натурой (налоги) определялись не экономическими расчётами, а путём разнарядки. Районный план распределялся по сельсоветам и колхозам, а затем делился по дворам. Обложению подвергались скот, птица, фруктовые деревья, земельный участок. Не выполнять поставки было нельзя. Питались крайне скудно. В ходу больше была постная пища: затирка из муки, кваша, суп-кондёр, каши из пшена, тыквы и прочие. Весной и летом пацанва да и взрослые подпитывались бузликами (луковицами тюльпанов), катраном, морковником, кизеликами, кислицей, солодковым корнем. Не брезговали и сусликами. Выручали огороды, которые поливали из речек или копаней вёдрами. В 1947 г. в СССР была проведена денежная реформа, отменена карточная система распределения. За годы четвёртой пятилетки (1946-1950 гг.) три раза снижались цены на продовольственные и промышленные товары. Всё это придавало людям больше уверенности в завтрашнем дне. В 1949 г. благодаря возросшему тракторному парку труженики полей освоили довоенные посевные площади. В Зимовниковском районе увеличивалось поголовье овец, лошадей, КРС [4].

В 1950 г. колхоз «Победа» х. Ивановский и колхоз им. Сталина х. Крюков Нижне-Жировского сельского совета объединились в укрупнённый колхоз им. Сталина. На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 июня 1954 гг. Нижне-Жировский сельский совет был упразднён и х. Ивановский, х. Крюков переданы в состав Гашунского 1-го сельского совета. Всего в населённом пункте Ивановский в 1952–1954 годах служащими Гашунского 1-го сельсовета учтён 281 человек, в том числе 134 лица мужского пола и 147 лиц женского пола русской и татарской национальностей. Жители х. Ивановский по уровню образования подразделялись на неграмотных, малограмотных, умеющих читать и писать, с четырёхклассным начальным образованием, с семилетним и средним образованием. Многочисленными родами в х. Ивановский были Мусаловы (26 человек), Абузяровы (13 человек), Нуждины и Панченко (по 12 человек), Дащенко, Ивановы, Зосимовы, Никипеловы (по 11 человек) [8].

В 1952 г. начали действовать Цимлянский порт, центральный ремонтно-механический завод (ЦРМЗ), нуждавшиеся в людях рабочих специальностей. Уехавшие сельские жители призывали своих хуторян последовать их примеру. В 1955 г. в х. Крюков сотрудниками Гашунского 1-го сельского совета учтено 311 жителей, в том числе 131 лицо мужского пола и 180 лиц женского пола. Национальный состав населённого пункта был представлен русскими, калмыками и татарами. По уровню образования жители делились на неграмотных, малограмотных, умеющих читать и писать, с начальным четырёхклассным, семилетним и девятилетним образованием. Многочисленными были семьи Поляченко (14 человек), Бондаренко (13 человек), Дороховых и Кравченко (по 12 человек), Беляковых и Боровенских (по 11 человек), Святохиных (10 человек), Брилёвых (9 человек) и др. [9].

Сотрудниками Гашунского 1-го сельского совета в 1952–1954 гг. в х. Троицкий переписано 203 человека, из них 79 лиц мужского пола и 124 лица женского пола. Национальный состав х. Троицкий представляли русские и украинцы. По уровню образования они записаны как неграмотные, малограмотные, умеющие читать и писать, окончившие начальную, семилетнюю и среднюю школы. В х. Троицкий родились и проживали Банькины, Божко, Бурка, Голованёвы, Гонтарь, Гончаровы, Гудко, Дмитренко, Долгополовы, Земляковы, Коробцовы, Крымские, Лазаренко, Мамаевы, Мащенко, Молчановы, Нечепуренко, Никипеловы, Ольховые, Сотниковы, Ткачёвы, Чипига, Шкурины и др. [11]. На 1 января 1955 г. в х. Мазанов учтён 141 человек, в том числе 67 лиц мужского пола и 74 лица женского пола русской и украинской национальностей. Больше всего проживало Ткачёвых (16 человек), затем шли Соловьёвы (14 человек), Мамаевы (11 человек), Филимоновы (10 человек), Никипеловы и Ногины (по 9 человек) [10].

Девушки ушедшей эпохи из х. Мазанов [5]

Проводы новобранца из х. Мазанов в ряды Советской армии [5]

Решением Зимовниковского исполкома Райсовета от 25 июня 1956 г. № 233 происходит укрупнение колхозов им. Ворошилова (х. Троицкий, х. Ульяновский), им. Будённого (х. Новорубашкин, х. Русско-Садовский, х. Старорубашкин), «Сальский Коневод» (х. Ильичёв, х. Мазанов), им. Сталина (х. Ивановский, х. Крюков) в один колхоз с названием им. Свердлова. 1 марта 1957 г. колхоз им. Свердлова преобразуется в совхоз «Северный». Решением Зимовниковского исполкома Райсовета от 1 января 1957 г. № 68 и решением общего собрания колхозников колхоза им. Свердлова утверждается передача колхозом вновь организованному совхозу «Северный» земли и общественного имущества.

В 1955–1956 гг. велось строительство крупнейшего в Советском Союзе Волгодонского химкомбината по производству синтетических жирозаменителей, куда устремились работать жители малочисленных хуторов Дубовского и Зимовниковского районов.

В Справочнике административно-территориального деления Ростовской области на 1 сентября 1959 г. в Гашунском 1-ом сельсовете значились следующие населённые пункты: Гашун (центр), Власовский, Донецкий, Ивановский, Ильичёв, Крюков, Мазанов, Майкопский, Ново-Рубашкин, Русско-Садовский, Старо-Рубашкин, Троицкий, Ульяновский [13].

Жители х. Мазанов работали на овчарнях, молочно-товарной ферме (МТФ), конеферме, в полеводческой бригаде, кузнице. В населённом пункте функционировали контора отделения овцесовхоза «Северный», магазин, Мазановская начальная малокомплектная школа. В 1959 г. районные власти принимают решение о присоединении х. Мазанов к х. Ильичёв. Жителям х. Мазанов предписано разбирать свои землянки и домики и перебираться в х. Ильичёв, который располагался в 12 км. В апреле 1963 г. Гашунский 1-й сельский совет переименован в Северный сельский совет. Населённый пункт Мазанов Северного сельсовета Зимовниковского района официально был исключён из учётных данных решением Облисполкома № 515 от 20 августа 1963 г. [14].

Отток населения из малочисленных хуторков Дубовского и Зимовниковского районов стал происходить ещё во время строительства Цимлянского водохранилища и Цимлянской ГЭС. Сооружение водохранилища началось в 1948 г., гидроэлектростанции – 10 февраля 1949 г. Для этого требовалось большое количество рабочих рук: трактористов, шофёров, бульдозеристов, каменщиков, бетонщиков, плотников и представителей других рабочих специальностей. Возведение жилых домов на территории города Волгодонска датировано 27 июля 1950 г., оно лишь ускорило сокращение количества жителей небольших хуторков Сальской долины. Свою лепту в этот процесс внесли реформы Никиты Сергеевича Хрущёва в сельскохозяйственной сфере. Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «О нормах скота, находящегося в личной собственности граждан, не являющихся членами колхозов» вводил с 1 июля 1963 г. жёсткие минимальные нормы содержания скота в личных подсобных хозяйствах рабочих и служащих на селе. Превышавших нормы облагали налогом, а за сокрытие скота от учёта наказывали большим штрафом. После вступления в силу вышеназванного Указа количество скота в личных подсобных хозяйствах резко сократилось, был почти выведен из строя хороший дополнительный источник получения с/х продукции. Чтобы компенсировать потери продукции из личных подсобных хозяйств граждан, намечено было увеличить поголовье скота и овец в общественном секторе. Для этого требовалась соответствующая кормовая база. Выход власти нашли в распашке пастбищ. В 1960-е гг. в Зимовниковском районе дополнительно к ранее освоенным землям распахали свыше 30 тыс. га целины. Укрупнение хозяйств, гигантомания привели к тому, что отдалённые степные хуторки оказались в разряде неперспективных, там закрывались малокомплектные начальные школы, магазины, ФАПы, клубы [4].

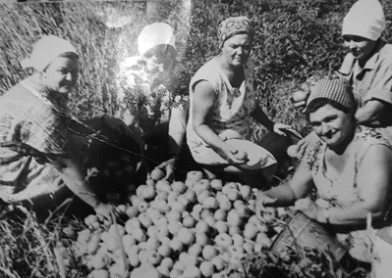

Овощеводческая бригада х. Ивановский и х. Новорубашкин [5].

В 1968 г. между Дубовским и Зимовниковским районами Ростовской области произошёл передел земли и оформление новых границ. Причиной этого послужили периодические наводнения р. Сал, когда её воды затапливали прибрежные хутора. Их жители оказывались отрезанными от центральных усадеб совхозов и районных центров. В результате обмена х. Крюков Зимовниковского района на правом берегу р. Сал перешёл в введение Дубовского района, а его хутора Алексеев и Новобарабанщиков на левом берегу реки отошли к Зимовниковскому району. 25 октября 1968 г. был организован новый овцесовхоз «Дружба» на базе раздела овцесовхозов им. Ленина и «Северный». В 1968 г. по территории Северного сельского совета прокладывается Верхнесальский оросительно-обводнительный канал, из него в пруд х. Старорубашкин регулярно закачивалась вода. Это дало возможность жителям и всем труженикам овцесовхоза «Дружба» более интенсивно заниматься орошаемым земледелием, огородничеством, садоводством и виноградарством. Ферма № 1 нового овцесовхоза «Дружба» в 1968 г. включала в себя население трёх хуторов – Алексеев, Новобарабанщиков и Русско-Садовский, ферма № 2 – х. Троицкий и х. Ульяновский, ферма № 3 – х. Ивановский и х. Ново-Рубашкин, ферма № 4 – х. Гашун и х. Старорубашкин. Хутор Ильичёв в январе 1969 г. вошёл в состав Зимовниковского сельского совета.

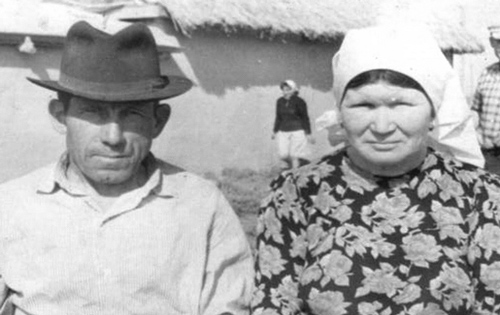

Рахимжан Мухамеджанович и Зинаида Захаровна Хансверовы из х. Ивановский [5]

К 1970 г. в х. Троицкий имелась развитая инфраструктура: работали клуб, магазин, четырёхклассная начальная малокомплектная школа, отделение конторы фермы № 2 овцесовхоза «Дружба», птичник, машинный двор. После закрытия социальных объектов люди стали разъезжаться в прилегающие населённые пункты и г. Волгодонск. Поэтому решением Ростовского областного исполкома х. Троицкий был исключён из учётных данных в феврале 1973 г. [15]. В х. Ивановский функционировали здания конторы отделения № 3 овцесовхоза «Дружба», магазина, сельского клуба, малокомплектной начальной школы, складов. Медицинские услуги населению х. Ивановский оказывал фельдшер ФАПа, находившегося в х. Новорубашкин. На небольшом расстоянии от населённого пункта располагались молочно-товарная ферма (МТФ), овцеводческая ферма и птичник. Руководство овцесовхоза «Дружба» стремилось удержать жителей населённых пунктов развитием социальной сферы. В х. Гашун были построены новые здания школы, детского сада, Дома культуры, баня, прачечная, создан филиал Зимовниковского комбината бытового обслуживания населения. В х. Гашун, х. Новорубашкин, х. Ульяновский за счёт средств хозяйства проложили водопровод. В х. Русско-Садовский построен культурно-бытовой комплекс, включавший Дом культуры, магазин, почту, контору отделения № 1. Тем не менее, численность населения Северного сельсовета продолжала сокращаться. Более высокой зарплатой и комфортными условиями жизни манил г. Волгодонск. В нём в 1973 г. началось строительство нового завода тяжёлого машиностроения (будущего «Атоммаша»), 15 января 1976 года заложен Новый город. На всех стройках и объектах городского хозяйства требовалось много рабочих рук, которые и предоставляли бывшие хуторяне Северного сельсовета. В 1975 г. самыми последними переехали из упразднённого х. Алексеев в х. Гашун члены семьи Молокановых. В связи с грандиозными изменениями в стране х. Ивановский в своём большинстве стало покидать татарское население. Часть татар вернулось в Поволжье, на свою историческую малую родину. Также массово уезжали в новые места жители х. Крюков.

В 1976 г. в х. Новобарабанщиков проживало 132 человека, в том числе 62 мужчины и 70 женщин. Национальный состав населённого пункта был представлен русскими и украинцами. По уровню образования жители делились на несколько категорий: неграмотные, умеющие читать и писать, с начальным образованием, с неполным средним образованием, со средним образованием, со средним специальным образованием. Самым многочисленным родом в х. Новобарабанщиков был род Марченко (37 человек), затем шли Бударины (16 человек), Рожковы (9 человек), Жуковы и Шпаковы (по 6 человек), Гречко, Киреевы и Скляровы (по 5 человек). Со временем содержание птичника, МТФ, тракторной бригады, магазина и клуба в х. Новобарабанщиков оказалось неэффективным, их закрытие привело к безработице. Люди стали искать новое место жительства, где бы нуждались в их рабочих руках.

Хуторская свадьба Алексея Александровича и Раисы Антоновны Марченко из х. Новобарабанщиков [5]

На 1 июля 1988 г. в составе Северного сельсовета значились населённые пункты: Власовский, Гашун, Донецкий, Ивановский, Ковалёвский, Майкопский, Новорубашкин, Новобарабанщиков, Русско-Садовский, Старорубашкин и Ульяновский. В связи с образованием нового Центрального сельсовета в январе 1991 г. ему в ведение переданы хутора Власовский, Донецкий, Ковалёвский и Майкопский из Северного сельского совета. После упразднения Центрального сельского совета 18 сентября 2006 г. х. Власовский вновь вернулся в состав Северного сельского совета, который стал именоваться Северным сельским поселением.

На 1 апреля 2025 г. численность населения х. Гашун составляла 1060 человек, х. Ульяновский – 260 человек, х. Новорубашкин – 93 человека, х. Власовский – 83 человека, х. Русско-Садовский – 63 человека, х. Старорубашкин – 47 человек, х. Ивановский – 12 человек. Общая численность жителей Северного сельского поселения в 2025 г. равнялась 1618 человекам. По данным на 2020 г., численность населения Северного сельского поселения составляла 1702 человека, в 2015 г. – 1788 жителей. Таким образом, налицо уменьшение сельского населения в муниципальном образовании «Северное сельское поселение». На вымирание малочисленных хуторов Сальских степей влияют три основных причины: экономические, социальные и экологические факторы. К экономическим причинам относятся массовая распашка пастбищ, трудности в занятии домашним хозяйством, сбыта полученной продукции, низкая заработная плата, ликвидация начальных малокомплектных школ, магазинов, ФАПов, клубов. В число социальных факторов входят процессы коллективизации, индустриализации, снижение рождаемости, удалённость от центральных усадеб совхозов, районных центров, отсутствие асфальтированных дорог, упразднение малоперспективных населённых пунктов. На исчезновение некоторых хуторов повлияли экологические факторы: массовая распашка целины нарушила гидрологический режим степных водоёмов, что привело к нехватке запасов питьевой воды, обмелению речек Сал, Большой Гашун, Малый Гашун, высыханию прудов в балке Худжурта, неплодородные светло-каштановые почвы с обилием солонцов и солончаков, ветровая и водная эрозия, засуха, суховеи, опустынивание.

Опоры бывшего деревянного моста через р. Сал у х. Новобарабанщиков [5]

Источники и примечания:

1. Об административно-территориальном устройстве Ростовской области: [сайт]. URL: https://www.donland.ru/documents/2676/, Ф.Р-89. «Научно-справочный аппарат» (дата обращения: 18.07.2025).

2. Выселок – населённый пункт небольшого размера, возникший на новом месте в результате отделения от другого селения.

3. Поселенные итоги переписи 1926 года по Северо-Кавказскому краю. – Ростов н/Д, 1929. С. 232.

4. Фоняков В. В., Гончаров М. А., Гонецкий В. Ф. Историко-краеведческие очерки о Зимовниковской земле и её людях. Край, где мы живём. – Волгодонск, 1998. С. 94, 95, 96, 101, 102, 103, 144.

5. Фото предоставлены краеведческим музеем МБОУ Северной казачьей СОШ № 13 Зимовниковского района Ростовской области, 2025.

6. Историко-территориальный атлас. Северное сельское поселение. Зимовниковский район Ростовской области. – Ростов н/Д: ООО «Донской издательский дом», 2020. С. 3, 4.

7. Старые карты городов России онлайн – ЭтоМесто: [сайт]. URL: http://www.etomesto.ru/?ysclid=l4cy8vr5t719509087 (дата обращения: 19.07.2025).

8. Гашунский сельский совет депутатов трудящихся Зимовниковского района Ростовской области. Похозяйственная книга х. Ивановский. Оп. № 1 – Л по оп. № 6. Связка 4. Начато: 1952 г. Окончено: 1954 г. на 7–9 листах.

9. Гашунский сельский совет депутатов трудящихся Зимовниковского района Ростовской области. Похозяйственная книга х. Крюков. Оп. № 1 – Л по оп. №№ 69, 70 71. Связка 5. Начато: 1955 г. Окончено: 1957 г. на 24, 48 и 24 листах.

10. Гашунский сельский совет депутатов трудящихся Зимовниковского района Ростовской области. Похозяйственная книга х. Мазанов. Оп. № 1 – Л по оп. № 82. Связка 6. Начато: 1955 г. Окончено: 1957 г. на 24 листах.

11. Гашунский сельский совет депутатов трудящихся Зимовниковского района Ростовской области. Похозяйственная книга х. Троицкий. Оп. № 1 – Л по оп. № 32. Связка 4. Начато: 1952 г. Окончено: 1954 г. на 54 листах.Северный сельский совет депутатов трудящихся Зимовниковского района Ростовской области. Похозяйственная книга х. Новобарабанщиков. Начато: 1976 г. Окончено: 1979 г. на 94 листах.

12. Северный сельский совет депутатов трудящихся Зимовниковского района Ростовской области. Похозяйственная книга х. Новобарабанщиков. Начато: 1976 г. Окончено: 1979 г. на 94 листах.

13. Ростовская область: Административно-территориальное деление на 1 сентября 1959 года. – Ростов н/Д: Ростовское кн. из-во, 1959. С. 35.

14. ГАРО. Справочник. Территориальные преобразования и переименования населённых пунктов Ростовской области за 1937–1970 гг. – Ростов н/Д: Ростовское книжное издательство, 1976. С. 43, 179.

15. ГАРО. Административно-территориальное деление Ростовской области (1971–1993 гг.). Справочник. Ч. I. – Ростов н/д, 1999. С. 236.

|