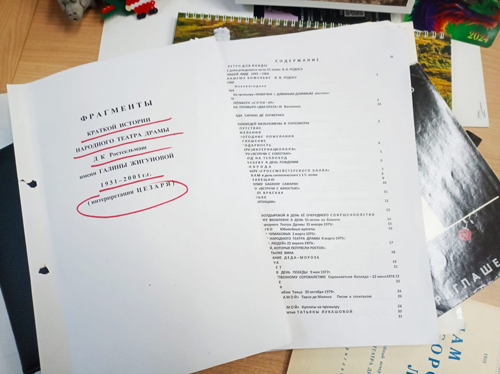

| Пхида А. С. Признаки жизни // Донской временник. URL: donvrem.dspl.ru/Files/article/m19/4/art.aspx?art_id=1981

Статья опубликована только в электронной версии "Донского временника"

ДОНСКОЙ ВРЕМЕННИК. Вып. 32-й

Театр

А. С. Пхида

ПРИЗНАКИ ЖИЗНИ

Очерк истории Народного театра драмы

ростовского дворца культуры «Ростсельмаш»

Минувший 2023 год был отмечен двумя славными театральными юбилеями: 125-летием, со дня образования Московского художественного театра и 80-летием создания при нём Школы-студии. Нам же при всём огромном уважении к этим культурным учреждениям с их грандиозным вкладом в российскую театральную историю захотелось поразмышлять о событиях и вехах творческой жизни более скромного театрального образования, но не менее важного для жизни его участников, явившегося для них и театром и школой, и университетом культуры одновременно.

Как утверждал руководитель театрального коллектива из знаменитой комедии Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля»: «Есть мнение, что Народные театры вскоре вытеснят, наконец, театры профессиональные. Актёр должен же где-то работать. Нехорошо, если он целый день болтается в театре. Ведь насколько бы лучше играла Ермолова вечером. Если бы она днём стояла у шлифовального станка».

Об актёрах-фрезеровщиках, электриках, инженерах-конструкторах, трактористах, слесарях-сборщиках, обкатчиках комбайнов, грузчиках и деятелях театрального искусства других рабочих специальностей, стоявших днём у станка, а вечером выходивших на сцену, здесь и пойдёт речь. Всех их объединили подмостки Народного театра драмы ростовского дворца культуры завода «Ростсельмаш». Ставшие для них пространством своеобразного горячего цеха театрального искусства «Сельмаш-театр». Об ударниках этого театрального предприятия и о разнообразной продукции, сходившей с его театрального конвейера за 90-летнюю его историю, мы и поговорим.

Проходная завода «Ростсельмаш» начало 30-х годов 20 века.

Первые ростки ростсельмашевского театра стали пробиваться одновременно с возводящимися стенами гиганта советского сельхозмашиностроения на стройплощадке завода «Ростсельмаш».

В 1929 году в помещении столовой строителей «Сельмашстроя» находился рабочий клуб, где были построены зал и сцена.

В клубе демонстрировались кинофильмы, и был организован драматический кружок под руководством артиста нахичеванского театра Урядова.

В начале 30-х годов, после запуска завода, неподалёку от него на улице, получившей название Клубная было построено специальное здание для культурного просвещения и развития работников завода и их семей.

Первое здание Дворца культуры «Ростсельмаш» на Клубной улице в Ростове

В нём работали университет культуры, кабинет политехнической учёбы, санитарного просвещения, духовой оркестр, мужской хор, цирк.

Свои спектакли ставил не только русский самодеятельный театр, но и украинский драматический коллектив (под руководством режиссёра Ростовцева), который подготовил немало представлений по пьесам украинских авторов.

Однако,главные вехи своей истории ростсельмашевцы склонны отсчитывать с времени, когда над их театром взяла шефство труппа ростовского театра им. М.Горького, с возглавившим его в 1936 году будущим Народным артистом СССР, руководителем московского театра им. Моссовета Юрием Завадским.

Режиссёр Юрий Алексеевич Завадский (1894-1977) со своими, работавшими в Ростове артистами (слева направо) : Ростиславом Пляттом, Николаем Мордвиновым, Верой Марецкой и Осипом Абдуловым.

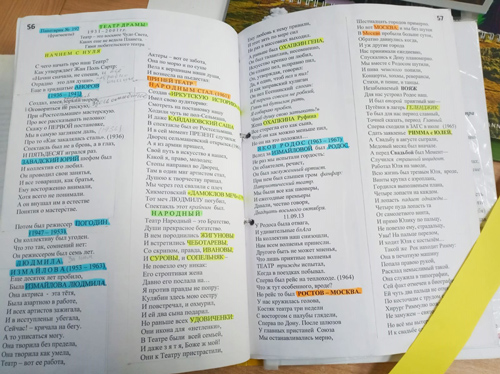

В конце 30 годов его вместе с московской труппой на несколько лет, как известно, отправили в Ростов поднимать уровень донского театрального искусства в недавно построенном грандиозном здании нового театра в форме трактора. Заодно поддержать шефской помощью самодеятельных артистов театра из клуба Ростсельмаша. Вот как об этом говорится в уникальной стихотворной летописи ростсельмашевского коллектива на протяжении многих лет создававшейся её ветераном и архивариусом Юлием Чеботарёвым. Aртист Народного театра драмы ДК «Ростсельмаш» Юлий Николаевич Чеботарёв (1938-2023г.), выпускник Ростовского института сельхозмашиностроения (теперь ДГТУ), инженер-конструктор, киноман, не пропустивший ни одной программы Московского международного кинофестиваля до 1990 года, меломан и джазмэн, автор литературных сценариев к спектаклям театра, сборников панегириков и лирических миниатюр, а также масштабной стихотворной не без доброй иронии истории Народного театра драмы ДК»Ростсельмаш».

Некоторыми его стихотворными комментариями мы воспользуемся в нашем рассказе о жизни и деятельности этого коллектива. Вот как она начинается в стихотворном переложении заслуженного мэтра ростсельмашевской сцены.

С чего начать про наш Театр?

Как утверждает Жан-Поль Сартр:

Начни с начала не спеши

И всё подробно опиши.

В тридцатые артист Аноров

Создал, крутой имея норов,

Я ошибиться не рискую,

При «Ростсельмаше» мастерскую.

В туманную заглянем даль –

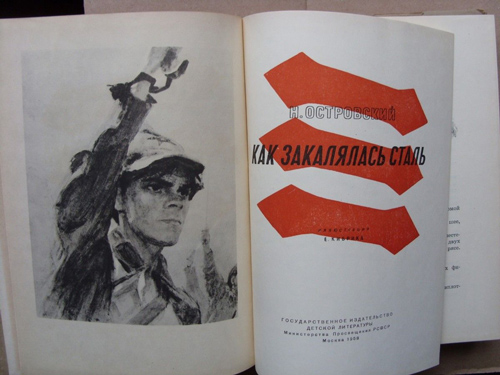

Туда, где «Закалялась сталь»

Спектакль бил не в бровь, а в глаз

И пятьдесят игрался раз

Завадский Юрий шефом был

И коллектив его любил…

О первом спектакле, поставленном при шефской поддержке артистов Завадского, в конце семидесятых годов прошлого века вспоминал и ветеран завода «Ростсельмаш», а в 30-годы юный самодеятельный артист, исполнитель главной роли в спектакле «Как закалялась сталь» по роману Н.Островского, Михаил Леонтьевич Скакунов.

«В то время в Ростов приехала труппа Юрия Завадского, и к нам пришёл молодой, очень энергичный актёр Михаил Николаевич Аноров. Тогда ещё не было пьесы «Как закалялась сталь», была только книга. Спектакль и текст инсценировки создавались одновременно. В театрах этот спектакль ещё не шёл. Мы никого не копировали, играли так, как подсказывала нам совесть. Мы сыграли его 57 раз.

Театр Завадского оказывал нам шефскую помощь. С нами занимались замечательные артисты Марецкая, Мордвинов. Даже Завадский находил время бывать у нас. И вот на этой основе рождался самодеятельный коллектив.

Теперь вы меня спросите: ну вот ты играл Павку Корчагина 57 раз, что дала тебе как человеку эта роль.

Разворот книги Н.Островского «Как закалялась сталь».

Я вам скажу: она дала мне очень многое.

Она дала мне силы, жизнелюбие Корчагина. После тяжёлого ранения на фронте я семь месяцев лежал в госпитале. Было мне очень плохо, но я сказал: «Я корчагинец, я не сдамся. Я вышел из госпиталя и опять стал воевать. И на фашистском рейхстаге есть и моя метка. Метка воина с завода Ростсельмаш, артиста ростсельмашевского театра».

К сожалению, сегодня мы уже лишены возможности узнать ещё что-либо о начальных годах работы ростсельмашевского театра, что называется из первых уст участников постановок тех лет. Однако в архиве театра сохранились данные о спектаклях этого периода.

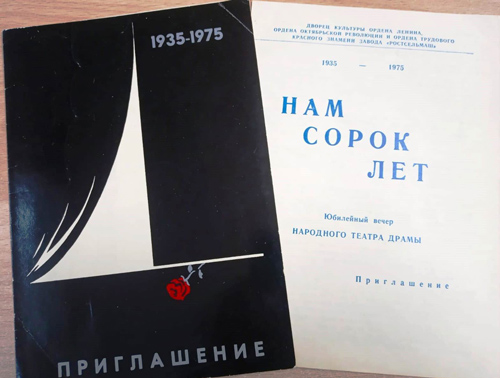

Так в юбилейной программе вечера к 40-летию со дня основания коллектива отмечено, что вслед за спектаклем «Как закалялась сталь» в 1936 году, в 1937 ростсельмашевцами был поставлен «Скупой» Ж-Б. Мольера. За эту постановку коллективу было присвоено звание самодеятельного театра «Ростсельмаша».

В 1938 году театром была поставлена пьеса Карасёва «Огни маяка». В 1939 году – «Пиквикский клуб» Ч.Дикенса. В 1940 году – «Соломенная шляпка» Лябиша. В 1941 – «Не было ни гроша, да вдруг алтын» А.Островского.

Летом 1941 года война прерывает работу театра. Артисты становятся солдатами и уходят на фронт.

Во время Великой Отечественной войны было разрушено и первое здание клуба «Ростсельмаша». В память о нём осталось только существующее до сих пор название улицы, на которой он стоял.

Вновь самодеятельные артисты встретятся уже после войны. Как сказано в старой программке, «чтобы возродить театр, с которым на долгие годы связана жизнь. В первой послевоенной афише появляются знакомые фамилии: А.Поляев, Н. Паталаха, Г.Лапшин, Е.Гродская. А.Михайлов, М.Скакунов, Л.Удовиченко, М.Ковтун и другие»

С Любовью Удовиченко и Михаилом Ковтуном мне посчастливилось играть в одних спектаклях в 70-е годы прошлого века. Об этом я подробнее расскажу позже.

С 1947 года руководство самодеятельным театра «Ростсельмаша» принял на себя Антон Каспарович Погодин.

В стихотворной летописи Юлия Чеботарёва о нём сказано:

Потом был режиссёр Погодин

Он коллективу был угоден.

Что это так сомнений нет –

Он режиссёром был семь лет.

Сомнений нет и в том, Антону Каспаровичу Погодину выпала нелёгкая судьба заниматься возрождением театра в первые, самые трудные послевоенные годы. И он с достоинством и успехом осуществил эту миссию, воспитав целую плеяду самодеятельных артистов и поставив с ними ряд замечательных спектаклей: «Сады цветут» Масса и Червинского (1947г) «Юность отцов» Горбатова (1948), «На бойком месте» А.Островского (в 1950), «Свадьба с приданым» Дьяконова (в 1951) и других

Затем Измайлова Людмила

На мостике его сменила

И повела надёжно вдаль

Наш драматический корабль, –

продолжаем мы читать в стихотворной летописи театра.

Она творила без предела

Задорно, радостно, умело.

Театр – вот её забота.

Актёры – вот её работа.

Она по морю и по суше

Вела к вершинам наши души

И возвела на пьедестал

При ней театр Народным стал.

Людмила Измайлова (в центре во втором ряду снизу) с артистам театра драмы после спектакля «Макар Дубрава» в 1954 году. Михаил Ковтун, четвёртый справа во втором ряду сверху. Эмма Лимаенко , первая слева в первом верхнем ряду. В первом ряду снизу: крайний слева Александр Конюхов, крайний справа Леонид Афанасьев.

|