| Пхида А. С. В книговороте времени. Популярная история книгораспространения на Дону. Глава25 // Донской временник. URL: http://www.donvrem.dspl.ru//Files/article/m15/2/art.aspx?art_id=2070

Статья опубликована только в электронной версии "Донского временника"

ДОНСКОЙ ВРЕМЕННИК. Вып. 33-й

Книжное дело. Издательства

Начало смотри здесь

А. С. Пхида

Популярная история книгораспространения на Дону

Глава 26. Книготорговая революция восьмидесятых годов

Восьмидесятые годы прошлого века в истории нашей страны Ростовской области и её книжной торговли по праву можно назвать революционными. Это обусловлено и теми политическими и социальными преобразованиями, которые выпали в этот период на долю всей нашей державы: уход одного за другим из жизни высших советских руководителей (Л.И. Брежнева, Ю.В. Андропова, К.У. Черненко); приход к власти М.С. Горбачева, наступление «эпохи гласности и перестройки», зарождение нового российского капитализма. В этом бурном море социальных и экономических перемен направлять корабль книжного дела в Ростове и Ростовской области с 1982 года и до нового века и тысячелетия суждено было Владимиру Поликарповичу Минка, возглавившего в начале 80-х годов 20 века Ростовский облкниготорг.

Владимир Поликарпович Минка (1933 – 2018)

Новый директор Ростовского облкниготорга был личностью очень яркой и, как принято говорить сейчас, харизматичной. После окончания Таганрогского железнодорожного училища, начав свой трудовой путь, кочегаром паровоза, перейдя в середине пятидесятых годов прошлого века в сферу торговли, Владимир Минка с энергией движущегося локомотива преодолел и освоил все рубежи и уровни советского торгового дела. Начав свою торговую карьеру с продавца Покровского сельпо, Владимир Поликарпович в разные годы поработал и зам. директора универмага, и председателем райпотребсоюза, заместителем начальника Волго-Донского речного пароходства по рабочему снабжению и начальником управления торговли ростовского горисполкома. Ко всему сказанному к 1982 году Владимир Минка закончил не только Московский институт советской торговли, но и заочную аспирантуру при Донецком (УССР) институте Советской торговли, много занимался вопросами экономики и планирования.

Теперь накопленные знания и опыт ему предстояло реализовывать на поприще руководителя ростовской областной книжной торговли.

«В 1982 году эпоха так называемого «советского застоя» достигла своей кульминации», - рассказывал Владимир Минка в своём автобиографическом очерке «Академия жизни» (2003 года издания). «Насущность и необходимость обновления и перемен в стране ощущали все, за исключением, кажется, только престарелого партийного руководства. Не дожидаясь указаний свыше, Книготорг начал преобразовывать свою работу с учетом современных требований».

«Академия жизни» Очерк жизни В.П.Минки

О преобразованиях в жизни Книготорга в начале 80-х в этой же книге вспоминали, спустя годы вместе со своим руководителем, заместитель генерального директора ОАО «Ростовкнига» Любовь Симашкова и начальник планово-экономического отдела Нина Суприган.

Н. Суприган: В книготорге по понедельникам и вторникам стали проходить регулярные планерки, на которых по-новому поднимались и решались вопросы планирования, ассортиментной работы и других жизненно важных процессов.

В. Минка: Год был только 1982, циркуляры из Москвы еще приходили, но мы, помимо московских, опережая время, вводили еще и свои. Стали критически осмысливать сложившиеся на тот момент правила книжной торговли, и корректировать их.

Н. Суприган: Мы одни из первых в Союзе перешли на новые оклады, повышенные, в порядке эксперимента, которые еще ни Министерство торговли, ни Министерство финансов ни СССР, ни России до конца не проработали. Нас «в штыки» принимали даже защитники рабочего класса – профсоюзы. Только министр по печати, председатель Госкомиздата Михаил Федорович Ненашев нас понял и поддержал, подписав наши новые тарифы, разрешив эксперимент.

В. Минка: Потом наш опыт перенимали другие.

Л. Симашкова: У нас была создана, единственная, наверное, в Ростове, школа передового опыта – Учебно-методический центр. В этой школе читали лекции по экономике, ассортименту. К работе школы подключались товароведы, директора магазинов. Мы готовили продавцов для своих магазинов, сами писали методички, проводили конкурсы. В эти годы мы вошли в четвёрку крупнейших книготоргов Союза: Москва, Ленинград, Киев, четвертым был Ростовский книготорг.

В. Минка: Мы готовили конкурсы молодого продавца, на которые съезжались команды со всего Союза, и возили своих девушек и в Москву, и в Ленинград.

Н. Суприган: В то же время у нас началось внедрение новых технологий и вычислительной техники. Это был один из первых в книжной торговле Советского Союза информационно-вычислительный центр.

Л. Симашкова: На базе стояла машина «ЭСМ-1800», это была большая машина. Задачи, которые ставили перед вычислительным центром, по тем временам были необычайно актуальны. Не потеряли они своей актуальности и теперь. Но подступаться к ним мы стали в 84, 85, 86 годах. Сейчас, конечно, они решаются совсем на другом техническом уровне, а тогда мы только начинали на «Роботронах» да на «ЭСМ-1800».

В.П. Минка в середине 80-х годов прошлого века с коллегами по работе: товароведом Любовью Николаевной Симашковой (в центре) и начальником ассортиментного отдела Жанной Петровной Филипповой.

В. Минка: Для того чтобы научить работать на этих машинах наш персонал, мы выдвинули идею компьютерного всеобуча. Создавали автоматизированные рабочие места: АРМ товароведа, АРМ бухгалтера, АРМ экономиста. В методическом кабинете проводили занятия программисты, работники вычислительного центра при банке – все профессионалы.

Н. Суприган: Нас учили работать на этих машинах, овладевать новыми технологиями деятельности.

Л. Симашкова: В 1988 году на базе Ростовского книготорга был проведен Всесоюзный семинар. Приехало очень много гостей, желающих совершенствоваться. На Большой Садовой у нас был вычислительный центр, много машин. Было чему у нас поучиться.

Н. Суприган: В начале 80-х у нас необычайно активно началась работа с букинистическими изданиями. Книга в те времена, кто не помнит, была огромным дефицитом. За книгу можно было решить все вопросы и проблемы. Но полки в книжных магазинах пустовали.

Л. Симашкова: Для того чтобы выполнить план, не хватало товара. И мы ввели децентрализованные закупки.

В. Минка: При планировании они составляли процентов 30 в товарообороте. Надо было эти проценты заполнить и где-то найти эти книги. Началось хождение или «паломничество» за книгой во все «малочитающие» союзные республики, где читали только Дюма и «Анжелику», а все остальные книги, особенно классика, оставались невостребованными. Мы отправлялись в Баку, Ереван, Душанбе, в горы, в отдаленные аулы и оттуда вывозили книги для книгочеев Ростова и Ростовской области.

Л. Симашкова: Причем, вывозить приходилось, к сожалению, не только нужные нам книги, ведь их нам отпускали с обязательным «довеском» - с бракованной макулатурой, с книгами о визитах в республики наших партийных деятелей, материалами пленумов. Это была не «ложка дёгтя в бочке мёда», а как раз, наоборот – из-за «ложки мёда» мы тащили по горам на себе кучу ненужной макулатуры. А потом приходилось продавать книгу вместе с нагрузкой. Но любители литературы тогда соглашались и на это, только бы иметь в своей библиотеке любимую книгу.

В. Минка: Но первое, с чего мы начали, Любовь Николаевна, это всё же работа с буккнигой.

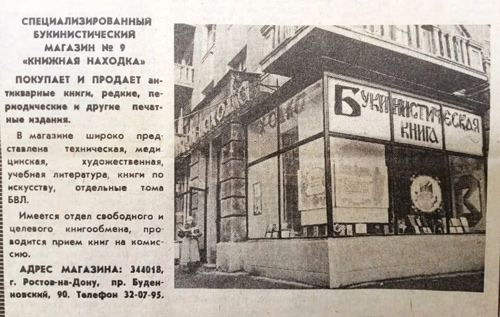

Л. Симашкова: Да, и в этой работе мы опять были первыми в Союзе. По нашей инициативе была открыта сеть специализированных букинистических магазинов. Магазин №9 был сориентирован на эту работу.

В. Минка: В Таганроге и других городах почти 90 процентов магазинов занимались скупкой и продажей подержанных книг, чтобы привлечь в наш торговый оборот дефицитные названия по принципу: прочел хорошую книгу сам, дай почитать своему товарищу, да ещё получи за это деньги».

Борьба за букинистическую книгу в 80-е годы прошлого века было обусловлена все увеличивающимися запросами читателей. С появлением во время перестройки элементов гласности и свободы слова значения печатных изданий резко возросло. Многие ещё помнят, какие очереди выстраивались тогда за газетами к киоскам «Союзпечати», как взлетали до космических высот тиражи «толстых» литературных журналов. Страна с жадностью узнавала правду о себе и своей истории, вновь открывала и прочитывала запрещенные еще недавно произведения классиков и современников. Государственная издательская система не справлялась с читательскими аппетитами, была не в силах удовлетворить спрос яростно устремившегося к книге населения.

Оценивая сложившуюся ситуацию В.П. Минка в своей статье «Ясность – первое условие» в газете «Книжное обозрение» 29 мая 1987 года писал:

«При плане товарооборота по книге на 1987 год в 24 млн. рублей нам для «покрытия» его литературой запланирована поставка продукции центральных издательств – 15,5 млн. рублей, да местных – 2 млн. рублей. Итого 17,5 миллиона вместо необходимого количества по плану, как уже было сказано, на 24 млн. руб..

Где же взять остальные товарные объемы, чтобы обеспечить выполнение плана? О снижении его и речи быть не может – и без того население области не может в полной мере удовлетворить свою потребность в чтении. Искать пути для децентрализованных закупок? Но кто же поделится печатной продукцией (к тому же на такую сумму) в условиях не изжитой нехватки книг?

О несоответствии планов поставки планам реального товарооборота говорится и в решении коллегии Госкомиздата СССР «О совершенствовании организации книгораспространения». Однако четкой и конструктивной рекомендации по этому поводу не дано.

Реальное решение этого вопроса в известной мере даст привлечение в сферу книжной торговли литературы из личных библиотек. Иными словами надо ускоренно развивать букинистическую торговлю, совершенствовать книгообмен.

Сегодня, как считают специалисты, в личных библиотеках книголюбов находятся 35-40 миллиардов экземпляров книг. Чтобы ввести их в оборот в букинистической торговле необходимо активнее применять ее различные формы».

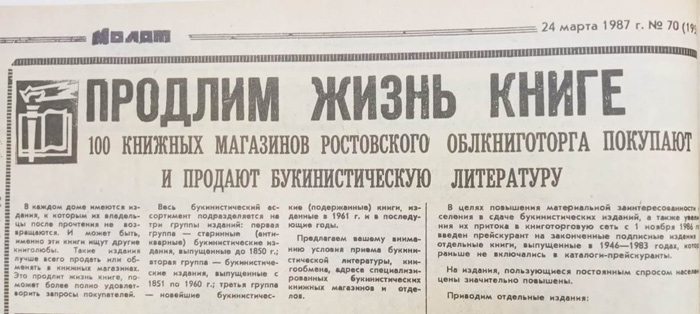

О том, что Ростовский облкниготорг не ограничивался газетной риторикой своего руководителя, а сам первым воплощал свои инициативы в жизнь, свидетельствует и рекламная полоса в газете «Молот» от 24 марта 1987 года под общим названием «Продлим жизнь книге».

В материалах этой полосы сообщается, что 100 книжных магазинов Ростовского облкниготорга покупают и продают букинистическую литературу; приводится информация о порядке оценки изданий; публикуются сведения о дополнительных книжных услугах населению, среди которых книгообмен, прием книг на комиссию, прием предварительных заказов на книгу, покупка книг на дому, покупка книг по безналичному расчету для библиотек, «букинистическая книга – почтой». Здесь же размещён прейскурант на закупку законченных подписных изданий, а также названы адреса крупнейших книжных магазинов Ростовского облкниготорга в Ростове, Азове, Белой Калитве, Волгодонске, Каменске, Новочеркасске, Таганроге, Сальске, Миллерово, Донецке и других городах.

Газетная реклама магазина «Книжная находка» в Ростове в 1987 году

Однако и такая обширная публикация не могла вместить всего, что предлагал своим покупателям Ростовский облкниготорг. В интервью газете «Вечерний Ростов» в 1989 году Владимир Минка рассказал о введенном на его предприятиях для покупателей лотерейных розыгрышей изданий повышенного спроса:

«- На это мероприятие, - подчеркнул Владимир Поликарпович, - выделяется в среднем треть получаемого дефицита. Думаю, что такое распределение пользующихся повышенным спросом книг разумно – ведь в противном случае небольшое количество изданий пришлось бы распределять между книжными магазинами. Как тогда делить по справедливости несколько экземпляров дефицитной книги?

Только в последнее время нами были разыграны такие книги, как «Дети Арбата» А. Рыбакова, «Анжелика» А. И С. Голон, произведения Пикуля, Гроссмана, Ахматовой, Цветаевой, Пастернака.

- Сейчас целый ряд книготорговых организаций, - заметил корреспондент, - заключает с издательствами страны договоры на выпуск литературы из бумаги заказчика. Практикует ли такую форму ваша организация, Владимир Поликарпович?

- Давайте экономить бумагу – с таким призывом наше объединение обратилось в организации и на предприятия, предлагая тем самым меньше тратить бумаги, в сэкономленное количество передавать для выпуска книг. И полученные таким образом издания распространять непосредственно в трудовых коллективах.

В нынешнем году мы имеем возможность заключить несколько договоров с издательствами на выпуск дополнительным тиражом из бумаги заказчика литературы повышенного спроса. Это «Слово и дело» В. Пикуля, «Граф Монте-Кристо» А. Дюма и другие. Дополнительным тиражом уже выпущены «Сатиры» М. Булгакова и «Анжелика». Так что в данном вопросе дело за инициативой книголюбов.

В заключении интервью В.П. Минка подчеркнул:

- Новые формы реализации литературы повышеного спроса, используемые в деятельности объединения «Ростовкнига», преследуют цель наибольшего охвата читательской аудитории, максимального удовлетворения спроса на популярные книжные новинки».

Обратим внимание на то, что в интервью Владимира Минка звучит новое, знакомое нам теперь, наименование главной Ростовской книготоргующей организации – объединение «Ростовкнига». Название это появилось 6 декабря 1988 года, когда в исполнение постановления Совета Министров РСФСР Областная контора книжной торговли (облкниготорг) была реорганизована в областное объединение книжной торговли «Ростовкнига» с утверждением Положения о нем.

Суть этого Положения была выражена в пункте 3, который гласил:

«Объединение «Ростовкнига» состоит на полном хозяйственном расчете самофинансирования и самоокупаемости, имеет отдельный самостоятельный баланс, расчетный и спецссудный счета в Жилсоцбанке, пользуется правилами юридического лица».

Государство стало постепенно отказываться от своих обязанностей, перекладывая ответственность перед обществом на отдельные хозрасчётные организации. Во всяком случае, с книгораспространением в конце 80-х было именно так.

А впереди были уже 90-е, оглядываясь на которые мы впоследствии стали называть «лихими».

|