| Шатохин А. В. Пути-дороги Надежды Дуровой // Донской временник. Год 2012-й / Дон. гос. публ. б-ка. Ростов-на-Дону, 2011. Вып. 20. С. 82-86. URL: http://donvrem.dspl.ru//Files/article/m1/17/art.aspx?art_id=1101

ДОНСКОЙ ВРЕМЕННИК. Год 2012-й

Усть-Донецкий район

Пути-дороги Надежды Дуровой

К 200-летию Отечественной войны 1812 года

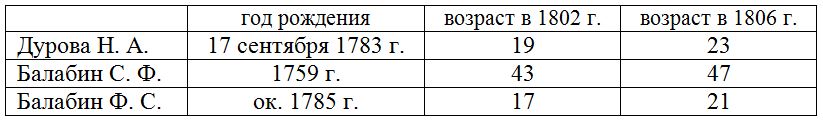

В июле 1836 года во втором номере журнала «Современник» были напечатаны «Записки Н. А. Дуровой» с предисловием Пушкина, а в ноябре того же года вышла в свет первая книга Дуровой «Кавалерист-девица. Происшествие в России», где автор рассказывает, как в день своего семнадцатилетия (17 сентября 1806 года) [1] она сбежала из дома и, представившись Александром Васильевичем, сыном дворянина, пристала к казачьему полку, который возвращался со службы из Вятской губернии на Дон.

«Кавалерист-девица» – художественное произведение. Как девушка оказалась в Раздорской, как сложилась её дальнейшая судьба, что в книге вымысел, а что правда?

Автобиография Надежды Дуровой подробно изложена в работах Н. Н. Блинова и А. И. Бегуновой [2].

Надежда Андреевна родилась в 1783 году от брака офицера пехотного полка Андрея Васильевича Дурова (полтора года служил в конном Полтавском полку, вышел в отставку) с дочерью малороссийского помещика Александровича (вышла замуж против воли родителей).

В 1789 году отец поступил на службу городничим в городе Сарапул Вятской губернии.

Восемнадцати лет Дурову выдали замуж за чиновника 14-го класса, дворянского заседателя нижнего земского суда, двадцатипятилетнего Василия Степановича Чернова. Венчание состоялось 25 октября 1801 года в Вознесенском соборе Сарапула. В книге о регистрации брака есть запись от № 44: «Сарапульского земского суда дворянский заседатель 14-го класса Василий Степанович Чернов, 25 лет, понял сарапульского городничего секунд-майора Андрея Дурова дочь девицу Надежду, 18 лет» [3]. В январе 1803 года в семье Черновых родился Иоанн (Иван), крестили его 7 января 1803 года в Воскресенском соборе.

В 1804 году Василий Чернов получил назначение в город Ирбит. Из-за семейных ссор, рукоприкладства мужа и других, неизвестных нам, причин Надежда Дурова в середине февраля 1806 года, когда муж был в командировке, забрала трёхлетнего сына и уехала обратно к отцу, где жила на первом этаже садового дома, отдельно от семьи отца.

К моменту возвращения в Сарапул Надежды Дуровой в городе продолжал нести службу расквартированный здесь с 1802 года Донской казачий майора Балабина 2-го полк [4], который в середине сентября 1806 года после окончания несения службы в Вятской губернии выступил на Дон.

Тут начинается самое интересное.

Вместе с казачьим полком, переодевшись в мундир донского казака, Надежда Дурова покинула дом отца, представившись командиру полка дворянским сыном семнадцати лет Александром Васильевичем Соколовым. Что двигало Надеждой Дуровой в тот момент – желание служить на военном поприще, любовь к мужчине, поиск приключений?

Ответить на этот вопрос пытались многие. Есть несколько версий. Вот две самые распространённые, изложенные Блиновым.

Одна из них опубликована в 1887 году: «...близко познакомилась с казачьим полковником. Когда он с отрядом вышел к своему полку, где у него была жена, Надежда Андреевна скрылась из Сарапула и, переодевшись в солдатское платье, поступила к нему денщиком-конюхом» [5].

Годом позже Блинов внёс уточнения; вместо полковника фигурировал некий есаул: «...сблизилась с казачьим есаулом... Когда казачий отряд выступил в 1806 году, Надежда Андреевна, оставив платье на берегу реки, в военной одежде отправилась вслед за есаулом под видом его денщика...» [6].

Понятно, что причиной этого побега мог быть кто-то из офицеров полка.

Начнём со второй версии.

Надежда Андреевна «сошлась с ним, отчего, очевидно, и произошли те семейные несогласия, после которых она, переодевшись в казачий мундир, бежала из дома со своим возлюбленным». Намерения у них были серьёзные, но родственники казака не одобрили его выбор, потому ей и пришлось уйти в армию.

Согласно формулярным спискам офицеров и урядников Донского казачьего майора Балабина 2-го полка за 1803-1806 годы, есаулов в этом полку, состоявшем из пяти сотен, было два: Гаврила Ефремович Кичатов, из казачьих детей Войска Донского, 38-ми лет от роду, женатый, имеющий четырёх детей, и Илья Михайлович Трофименко, из штаб-офицерских детей Войска Донского, тоже 38-ми лет, женатый, имеющий сына [7].

Ни один, ни другой не подходит под описание Блинова, опубликованное в «Историческом вестнике».

В первой версии фигурирует полковник. Согласно легенде, Дурова «близко познакомилась с ним», хотя он и был женат. Когда полк уходил из Сарапула, то она, «переодевшись в солдатское платье, поступила к нему денщиком-конюхом и под этой личиной жила потом в его доме на Дону» [5]. Так как полковника в полку не было, а самым старшим по званию был майор С. Ф. Балабин, то, получается, Дурова ушла из дома вслед за ним.

Какие же отношения в действительности связывали командира полка и дочь городничего? Почему Балабин, казак станицы Раздорской, взял её с собой на Дон и поселил в своём доме? Почему помог «дойти до места, где стояли регулярные полки» и даже пытался по дороге устроить на службу в Брянский мушкетёрский полк генерала Лидерса? Наконец, почему Надежда Андреевна в книге назвала не имя благодетеля, а лишь вскользь, рассказывая о его сыне, – «повеса Б.» [8]?

Остановлюсь на семье Балабина. Вот как Дурова описывает его жену, дочь священника Домнику (Доминику, Домну) Васильевну: «Это была женщина средних лет, прекрасная собою, высокого роста, полная, с чёрными глазами, бровями и волосами и смугловатым цветом лица, общим всему казачьему племени; свежие губы её приятно улыбались всякий раз, когда она говорила» [9].

Сам Балабин владел крепостными: двое жили в его доме в Раздорской и пятьдесят восемь душ «мужска пола» – в деревне в Малороссии. У Балабиных были дети Филипп (1785), Фёдор (1797), Катерина (1799) и Василий (1800).

Филипп Балабин [10] с отцом находился на службе в Вятской губернии. Знакомство Филиппа с Надеждой Дуровой (как и его отца) продолжалось с 1802 года до весны 1807-го.

За время, проведённое в Сарапуле, майор Балабин, конечно, бывал у Дурова. И вероятнее всего, сын тоже знал тайну превращения Надежды Андреевны Черновой в Александра Васильевича Соколова. Она же вполне добродушно относилась к его проделкам и в книге назвала Балабина-младшего шалуном. Похоже, они немало времени проводили в походах вместе.

Небольшое отступление.

Незадолго до того как Дурова стала «кавалерист-девицей», прославилась донская казачка Прасковья Куркина. По преданиям, зафиксированным в дореволюционных источниках, она была молодой симпатичной вдовой из станицы Нагавской и вела не очень строгий образ жизни. Однажды, учинив пожар, скрылась из станицы, переодевшись в мужскую одежду, взяла лошадь и оружие (вероятно, принадлежавшее супругу) и отправилась на польскую войну (1792 г.). Выдав себя за «казака Куркина», вступила в казачью сотню С. Ф. Балабина (!) ординарцем. Участвовала в боях, была ранена, за неоднократные отличия получила урядника. Сомнительно, что казаки её не раскусили: при первом же купании коней правда должна была открыться. Скорее всего, знали, да помалкивали. Воевала Прасковья храбро, её произвели в хорунжие, потом и в сотники. После войны в 1794 году она вернулась в станицу. О прежних прегрешений не вспоминали, Дон признал Куркину героиней.

Балабин и Прасковья Куркина, Балабин и Надежда Дурова – случайность ли всё это?

Итак, в середине октября 1806 года полк прибыл на Дон и после трёхдневного смотра был распущен по домам, а «дворянский сын Александр Соколов» отбыл вместе с командиром полка в его родную Раздорскую, где провёл около двух с половиной месяцев под присмотром Домны Васильевны Балабиной. Сам Балабин отбыл в Черкасск и вернулся только после назначения его командиром Атаманского полка, за несколько дней до выхода в новый поход – примерно в конце декабря 1806 – начале января 1807 года. Вместе с Атаманским полком в поход отправился Филипп Балабин и Надежда Дурова.

Полк прибыл в Гродно в конце января 1807 года и, пробыв в городе два дня, ушёл в Восточную Пруссию, где уже в первых числах февраля принял участие в действительных сражениях.

Но в течение тех двух дней Дурова, по её же воспоминаниям, провела в забавах с Филиппом Балабиным. У неё описан эпизод в городе Любаре Гродненской губернии: они в гостях у двух монахов иезуитского монастыря. Святые отцы отличались невероятной толщиной. «Молодой казак давил себе нос и зажимал рот, чтобы не захохотать над странным видом двух своих чудовищ в рясах и вместе моим» [11].

Проводив полк, Дурова осталась в Гродно, где прожила около месяца. 9 марта она завербовалась в Коннопольский (Польский конный) полк рядовым дворянского звания – «товарищем». Формулярный список гласит: «Товарищ Александр Васильев сын Соколов» – 17-ти лет, ростом «двух аршин пяти вершков» (примерно 165 см.), «лицом смугл, рябоват, волосы русые, глаза карие», из Пермского уезда Пермской губернии, «крестьян не имеет, доказательство о дворянстве не представил», «по-российски читать и писать умеет», под судом и «в штрафах» не бывал, «холост», значится «в комплекте при полку» [12].

А дальше у «Андрея Соколова» была не менее интересная и насыщенная жизнь, о чём подробно рассказала в своих изысканиях Алла Бегунова [13].

Я же остановлюсь на хронологии главных событий:

1807 год.

9 марта Дурова под именем Александра Васильевича Соколова завербовалась в Польский конный полк рядовым дворянского звания – «товарищем».

24 мая в составе лейб-эскадрона Польского конного полка участвовала в сражении с французами под Гаутштадтом.

2 июня – сражение под Фридландом, где Польский конный полк понёс большие потери. В сентябре или октябре Дурову произвели в унтер-офицеры.

28 сентября младший брат сарапульского городничего Н. В. Дуров, проживавший в Санкт-Петербурге, подал прошение императору Александру I с сообщением: в войсках его величества под именем Александра Соколова служит женщина – Надежда Дурова, по мужу Чернова, и с просьбой вернуть домой «эту несчастную».

13 ноября генерал от инфантерии граф Ф. Ф. Буксгевден отправил Дурову в Санкт-Петербург в сопровождении флигель-адъютанта царя А. П. Засса.

Во второй половине декабря Дурова дважды встречалась с императором. Он разрешил ей служить в армии, дал имя Александра Андреевича Александрова, произвёл в первый офицерский чин корнета, определил на службу в лёгкую кавалерию и наградил знаком отличия Военного ордена (Солдатский Георгий) за № 5723.

1808 год.

В феврале Дурова под именем Александра Андреевича Александрова прибыла на службу в Мариупольский гусарский полк, входивший в состав 9-й дивизии и расквартированный на Волыни.

1810 год.

В мае – июле Дурова откомандирована в Киев, выполняла обязанности ординарца при киевском генерал-губернаторе М. А. Милорадовиче.

1811 год.

1 апреля Дурова, согласно поданному прошению, переведена из Мариупольского полка в Литовский уланский полк на должность командира взвода в эскадроне полковника Скорульского.

1812 год.

5 июня состоялся высочайший приказ о производстве корнета Литовского уланского полка А. А. Александрова в поручики.

21 июня Дурова участвовала в сражении с французами под местечком Мир. 2, 16 и 17 июля – в боях под Романовом и деревней Дашковкой.

4 и 5 августа участвовала в сражении под Смоленском (за отличие в нём была представлена к монаршему благоволению), 15, 20 и 23-го – в боях при деревне Лужки, под городом Гжацкая Пристань и под Колоцким монастырем.

24 августа в сражении при Шевардине контужена и ранена картечной пулей в левую ногу.

26 августа участвовала в генеральном сражении при Бородине.

16 сентября старший адъютант главнокомандующего майор Скобелев выдал поручику Литовского уланского полка А. А. Александрову 150 рублей для поездки по делам службы до Сарапула и обратно.

1813 год.

12 мая Дурова вместе с младшим братом Василием выехала из Сарапула в армию.

В июне – июле начальником конного депо (150 голов), где строевых лошадей лечили после кампании 1812 года.

С 10 августа по 20 октября вместе с резервным эскадроном Литовского уланского полка участвовала в блокаде крепости Модлин (Польша).

1814 год.

С января по май участвовала в блокаде крепости Гамбург (Германия). Осенью литовские уланы вернулись в Россию.

1815 год. В мае полк двинулся в поход к Ковно, ожидая приказа перейти российскую границу и принять участие в сражениях с войсками Наполеона, вернувшегося во Францию.

1816 год.

9 марта Дурова, согласно поданному прошению, уволена в отставку «с чином штабс-ротмистра и мундиром» (то есть с правом ношения мундира).

13 декабря подала прошение о принятии её на военную службу вновь; разрешения не последовало.

1817-1820 годы.

Жила в Санкт-Петербурге, где в Императорском военно-сиротском доме находился её сын Иван Васильевич Чернов. Следы Чернова, как и его отца, теряются. Сохранилась часть документов Императорского военно-сиротского дома, в них мальчик фигурирует как «Чернов IV» (Черновых было много). Учился хорошо.

1821 год.

Вместе с младшей сестрой Евгенией, бывшей пансионеркой Екатерининского института благородных девиц с 1809 года, вернулась в Сарапул.

1824 год.

25 января, согласно прошению Дуровой, ей назначили пенсию (тысяча рублей в год).

1831 год.

Переехала с братом Василием в Елабугу, куда он получил назначение.

1836 год.

В конце мая приехала в Санкт-Петербург, встречалась с Пушкиным, который хотел стать издателем её книги. С собой привезла целый чемодан рукописей.

В июле вышел второй номер «Современника» с «Записками Н. А. Дуровой».

В ноябре вышла первая книга Дуровой «Кавалерист-девица. Происшествие в России» (издатель Иван Бутовский).

1837 год.

В журнале «Библиотека для чтения» опубликованы повести Дуровой «Граф Маврицкий» (Т. 27. Кн. 4. С. 169-192) и «Елена, Т-ская красавица (Игра судьбы, или Противозаконная любовь )» (Т. 33. С. 159-239).

1838 год.

Вышла новая повесть «Год жизни в Петербурге, или Невыгоды третьего посещения» (типография А. Воейкова и К°).

1839 год.

В Москве в типографии Н. Степанова вышла книга «Записки. Добавление к Девице-кавалеристу». В Санкт-Петербурге – роман «Гудишки» в четырёх частях. В сборнике «Сто русских литераторов» (издатель А. Ф. Смирдин) – повесть «Серный ключ». В журнале «Отечественные записки» – повесть «Павильон».

1840 год.

Опубликованы «Два слова из житейского словаря» («Отечественные записки»), рассказ «Оборотень» (сборник «Пантеон русского и всех европейских театров»), повести «Клад», «Угол», «Ярчук – собака-духовидец».

1841 год.

В январе – феврале вернулась в Елабугу, где на часть вырученных от продажи своих книг денег (6000 рублей) приобрела дом на Московской, где и прожила до конца жизни. Ходила в мужском костюме, письма подписывала фамилией Александров, сердилась, когда обращались к ней как к женщине, отличалась странностями, необыкновенно любила собак и кошек.

1866 год.

21 марта (2 августа) в возрасте 82 лет «кавалерист-девица» скончалась.

Вопреки завещанию Дуровой похоронить себя под именем Александрова протоиерей К. Спасский, старый друг кавалерист-девицы, не решился на это. В метрической книге Николаевской церкви – запись: «21-го марта 1866 года умерла, а 24-го марта погребена, штаб-ротмистр, по выданному билету на отставку из военной службы от 24-го апреля 1817 года № 2362, дворянка по рождению и крещению Надежда Андреевна Дурова» [14].

Похоронили Дурову на кладбище при Троицкой церкви с воинскими почестями. Траурную церемонию организовали за казённый счёт.

«Приказ по 8 резервному пехотному батальону от 23 марта 1866 года, № 82. Завтрашнего числа по случаю предания земле тела умершего отставного штабс-ротмистра Литовского уланского полка А. Александрова, назначается сборная команда по 10 человек из роты и 2 унтер-офицера; с ружьями и в амуниции, под командой капитана Панкратьева; кроме того, по 2 унтер-офицера из рот для несения гроба. Для несения же ордена Георгия назначается поручик Казанский. Вынос из квартиры будет в 9 часов утра, а также быть хору музыкантов. Командир батальона подполковник Семенов» [15].

В последний путь Дурову провожали строевые чины местного кадрового батальона, знак отличия военного ордена нёс офицер, над могилой дали троекратный салют из ружей.

Первый памятник ей был скромным: каменная плита с надписью: «Здесь покоится прах рабы Божьей Надежды Андреевны Дуровой – Александров. Сконч. 21 марта 1866 года, 78 лет от роду». В 1890 году житель Елабуги мещанин Фадихин, знавший Дурову в молодости, поднял эту плиту, провалившуюся в землю и занесённую песком, покрасил и подновил надпись.

В начале XX века солдаты и офицеры Литовского полка, узнав о неприглядном положении могилы Дуровой, собрали по подписке более 300 рублей; из полковых сумм выделили ещё 200. В Нижнем Новгороде заказали памятник из тверского тёмно-зелёного гранита, изготовили железную решётку, украшенную венками из искусственных цветов. На медной доске с лицевой стороны памятника – рисунок полкового знака и надпись:

«Надежда Андреевна ДУРОВА, по велению императора Александра – корнет АЛЕКСАНДРОВ кавалер военного ордена. Движимая любовью к родине, поступила в ряды Литовского уланского полка, спасла офицера, награждена Георгиевским крестом. Прослужив 10 лет в полку, произведена в поручики и удостоена чина штаб-ротмистра. Родилась в 1783 году, скончалась 1866 году. Мир праху её! Вечная память в назидание потомству её доблестной душе!»

11 октября 1901 года на могиле Дуровой состоялось торжественное открытие памятника, которому предшествовал троекратный ружейный залп.

В 1917 году революционные солдаты и рабочие, бесчинствовавшие в городе, добрались и до кладбища Троицкой церкви. Памятник разломали; медная доска при сборе цветных металлов, нужных для промышленности, попала в переплавку. Место захоронения героини было с трудом найдено в начале 1990-х годов.

В Елабуге есть музей-усадьба Надежды Дуровой. В 1962 году в городском парке установили бюст Дуровой (скульптор Г. А. Зяблицев), в 1993 году памятник (скульптор Ф. Ф. Лях).

И последнее: как выглядела Дурова?

В 1837–1840 годах Надежду Андреевну видели две её современницы.

В Москве «кавалерист-девицу» принимала в своём салоне Татьяна Петровна Пассек, урождённая Кучина (1810-1889). «… Временами посещала нас девица кавалерист Дурова. Она была уже в пожилых летах, роста среднего, худощавая, с женским добродушным кругловатым лицом, одевалась в сюртук с солдатским «Георгием» в петлице...» [16].

Авдотья Яковлевна Панаева (1819-1893) описала Надежду Андреевну подробнее: «Не могу сказать, как отец познакомился с девицей-кавалеристом Александровой (Дуровой). Она приехала к нему и пожелала видеть всех его детей. Мать привела её в нашу комнату. Я знала, что она была на войне и ранена. Александрова уже была пожилая... Она была среднего роста, худая, лицо земляного цвета, кожа рябоватая и в морщинах; форма лица длинная, черты некрасивые; она щурила глаза, и без того небольшие. Костюм её был оригинальный: на её плоской фигуре надет был чёрный суконный казакин со стоячим воротником... Волосы были коротко острижены и причёсаны, как у мужчин. Манеры у неё были мужские; она села на диван, положив одну ногу на другую, упёрла руку в колено, а в другой держала длинный чубук и покуривала...» [17].

Не существует ни одного достоверного портрета Надежды Дуровой. Всем известный, где она представлена в гусарском мундире (из первого издания её книги в 1836 году), – в большой степени плод фантазии неизвестного художника. Вероятно Дурову (ей в это время было около 53 лет) художник видел, но получил задание изобразить на иллюстрации юного гусара, поэтому Надежда Андреевна у него одета в гусарский мундир эпохи Николая I, который многими своими деталями отличался от форменной одежды обер-офицеров гусарских полков в 1808-1811 годы. В чертах её лица есть особенности, переданные потом художниками, уже рисовавшими Дурову с натуры: высокие дугообразные брови, небольшой прямой нос, губы «бантиком», круглый подбородок.

Именно такой изобразил её на акварельном портрете Карл Брюллов, которому она позировала (между 1836 и 1838 годом.). Портрет хранится в музее Пушкина в Санкт-Петербурге. Дурова одета в тёмно-коричневый фрак с большим отложным воротником, тёмный двубортный жилет, чёрный шёлковый шейный платок. У неё узкие покатые плечи, высокая шея, овальное лицо, карие глаза. Брови, нос, губы, подбородок – всё, как на «гусарском» портрете.

Широко известен ещё один портрет, датируемый 1837 годом и приписываемый В. И. Гау, сделанный по заказу книгоиздателя А. Смирдина для серии книг «Сто русских литераторов».

В 1839 году в Санкт-Петербурге вышел в свет первый том с повестью Дуровой «Серный ключ». На портрете в этой книге автор одета в чёрный казакин на крючках, с небольшим стоячим воротником, на шее – плотно навёрнутый чёрный галстук. Лицо овальное, брови высокие, нос прямой, губы «бантиком», подбородок – круглый. Впоследствии этот портрет будет растиражирован в различных изданиях.

В 1863 году в Елабуге открылось фотоателье, где Надежда Андреевна и сфотографировалась. Фотографию воспроизвёл журнал «Русская старина» в 1890 году, оригинал хранился в полковом музее 5-го уланского Литовского полка и пропал после 1917 года. Это – последний прижизненный и самый достоверный портрет героини, ей здесь восемьдесят. Худощавая, небольшого роста старушка, одетая в тёмный однобортный сюртук с высоким наглухо застёгнутым воротником, волосы подстрижены в кружок, взгляд острый, насмешливый...

ПРИМЕЧАНИЯ

- Дуровой исполнилось 23 года, а не 17, как она пишет в книге

- Блинов Николай Николаевич (1839-1917) – священник, педагог, этнограф, краевед, земский деятель, исследователь Вятской губернии, первый биограф Н. А. Дуровой, автор исторического очерка «Сарапул» (Сарапул, 1887). Бегунова Алла Игоревна – журналист, автор научно-популярных и документальных книг о конном спорте и о русской военной истории.

- Сакс А. Кавалерист-девица А. А. Александров. СПБ., 1912. С. 3. В данном случае слово «понял» («поял») означало взял в жёны.

- Задачей полка было «истребление всякого рода разбоев, воровства и грабежей, сохранение казённых лесов от самовольных порубок и пожогов, поимка всякого рода дезертиров и препровождение по Сибирскому тракту колодников...». (РГВИА. Ф. 26. Оп. 1/152. Д. 216. Л. 83-84. Отношение Вятского гражданского губернатора П. Рупича начальнику военно-походной канцелярии Его Императорского Величества графу X. А. Ливену от 28 сентября 1803 года).

- Блинов Н. Сарапул. С. 53–54.

- Блинов Н. Кавалерист-девица и Дуровы (из Сарапульской хроники) // Ист. вестн. 1888. № 1. С. 414-416.

- РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 3274. Л. 5-6. Послужные списки офицеров и урядников Донского казачьего полка майора Балабина 2-го полка. Составлены в городе Сарапуле 1803 года июня 1-го.

- Дурова Н. Записки кавалерист-девицы. М. : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2005. С. 34.

- Дурова Н. С. 28-29.

- Балабин Филипп Степанович (ок. 1785–1818) – в службе казаком с 24 мая 1802 г.; в полку отца с 26 августа 1802 г.: урядником с 4 июня 1802 г. В 1806 г. – в Атаманском полку, участвовал в походе на Восточную Пруссию. В 1809 г. – корнет лейб-гвардии Казачьего полка, впоследствии поручик. Сражался с французами под Витебском, Смоленском, при Валутиной горе и на Бородине (1812). Штабс-ротмистр лейб-гвардии Казачьего полка; с 1816 г. – ротмистр.

- Дурова Н. С. 34.

- РГВИА. Ф. 26. Оп. 1/152. Д. 364. Л. 530, 530 оборот 531. (подлинник)

- Бегунова А. Надежда Дурова. М., 2001; Бегунова А. С любовью верой и отвагой. М., 1998.

- Архив Управления воинского начальника г. Елабуги (Сакс А. А. А Александров. СПБ., 1912. С. 59).

- Бегунова А. Городничий Дуров и его сестра // Кавалерист-девица Н. А. Дурова в Елабуге / авт.-сост А. И. Бегунова. М., 2003. С. 14-28.

- Пассек Т. П. Из дальних лет : воспоминания. М. ; Л. : Academia. 1931. С. 342-343.

- Панаева А. Я. (Головачёва). Воспоминания. М., 1958. С. 62-63.

|